Eine durchdachte Fruchtfolge ist das Fundament für einen gesunden und ertragreichen Garten. Wer Pflanzen gezielt nach ihrem Nährstoffbedarf und ihren Ansprüchen an den Boden einplant, beugt Krankheiten vor, fördert die Bodenfruchtbarkeit und steigert langfristig den Ertrag. Eine Fruchtfolgetabelle dient dabei als praktisches Planungsinstrument, das Hobbygärtnern und Profis gleichermaßen Orientierung bietet. Sie zeigt, welche Pflanzen in welcher Reihenfolge auf ein Beet gesetzt werden sollten, um den Boden optimal zu nutzen und Monokulturen zu vermeiden. Wer diese Zusammenhänge versteht und systematisch anwendet, legt den Grundstein für einen lebendigen, nachhaltigen Garten, in dem Gemüse, Kräuter und Blumen harmonisch gedeihen.

- Was ist Fruchtfolge und warum ist sie so wichtig im Gemüsegarten?

- Wie funktioniert Fruchtfolge?

- Fruchtfolgetabelle : So planst du dein Gartenjahr richtig

- Fruchtfolge mit Mischkultur – wie passt beides zusammen?

- Welche Systeme gibt es für Fruchtfolgeplanung?

- Was versteht man unter Gründüngung?

- 6 Tyische Fehler bei der Fruchfolgeplanung

- Beetplanung mit Fruchtfolge: Schritt-für-Schritt

- Fazit

- Fruchtfolgetabelle: Häufig gestellte Fragen

Alles auf einen Blick:

- Eine geplante und strukturierte Fruchtfolge im Gemüsegarten ist die Grundlage für einen gesunden Boden und eine reiche Ernte. Sie sorgt dafür, dass Nährstoffe gleichmäßig genutzt werden, Krankheiten und Schädlinge weniger Chancen haben und der Boden langfristig fruchtbar bleibt.

- Innerhalb eines festgelegten Zeitraums, in der Regel drei bis vier Jahre, sollten die Pflanzen je nach Zehrerklasse ihren Standort im Beet wechseln. Dabei unterscheidet man zwischen Starkzehrern, Mittelzehrern und Schwachzehrern.

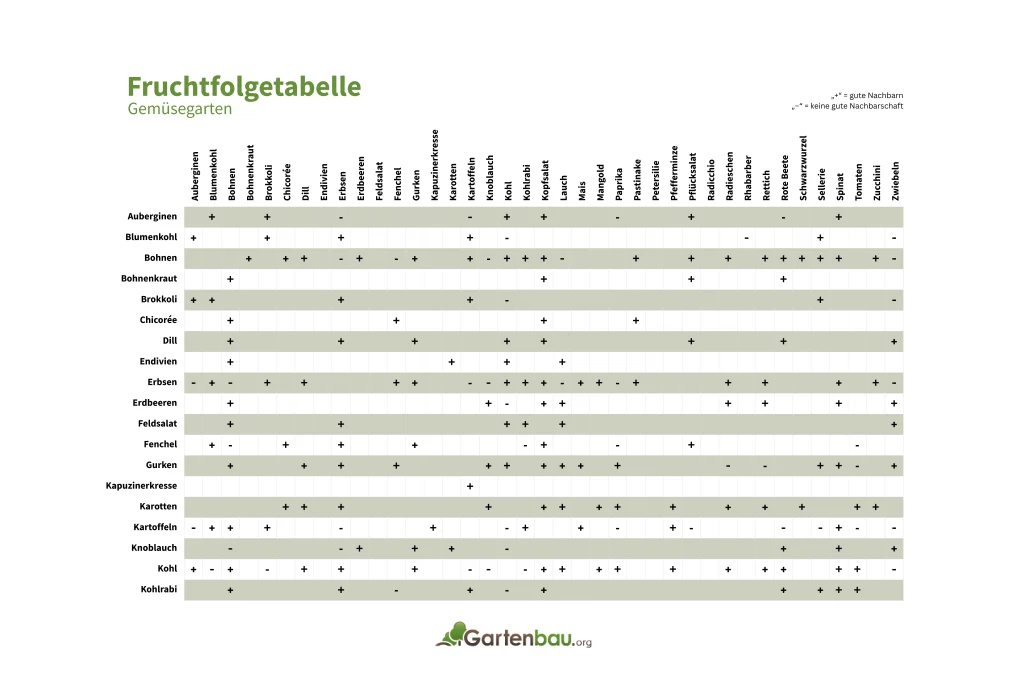

- Nutzen Sie eine Fruchtfolgetabelle zur Orientierung, um zu erkennen, welche Kulturen zueinander passen und in welcher Reihenfolge sie am besten angebaut werden.

- Auch im Hochbeet ist eine durchdachte Fruchtfolge wichtig. Obwohl die Erde dort besonders nährstoffreich ist, kann sie durch den wiederholten Anbau von Starkzehrern wie Gurken oder Tomaten schnell erschöpft werden.

- Wer beim Beetaufbau hier auf abwechslungsreiche Pflanzfolgen achtet und auch Gründüngung einarbeitet, erhält eine gesunde, lockere und nährstoffreiche Erde und eine Menge Gemüse Marke Eigenanbau.

Was ist Fruchtfolge und warum ist sie so wichtig im Gemüsegarten?

Fruchtfolge bezeichnet die systematische Abfolge von Pflanzen auf einem Beet über mehrere Vegetationsperioden hinweg. Schon seit Jahrhunderten wenden Landwirte und Gärtner diese Methode an, um die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten. Bereits im Mittelalter wurde in Europa das Dreifelderwirtschaftssystem entwickelt, bei dem Felder abwechselnd mit Getreide, Hülsenfrüchten oder Brache bestellt wurden, um den Boden nicht zu erschöpfen. Im modernen Gemüsegarten sorgt eine durchdachte Fruchtfolge dafür, dass der Boden gesund bleibt, Nährstoffe optimal genutzt werden und das Risiko von Krankheiten oder Schädlingsbefall reduziert wird. Unterschiedliche Pflanzen entziehen dem Boden verschiedene Nährstoffe, und wer diese Wechselwirkungen berücksichtigt, legt den Grundstein für gesunde Pflanzen, stabile Böden und dauerhaft ertragreiche Beete.

Welche Vorteile bietet eine geplante Fruchtfolge?

- gesunder Boden

- weniger Schädlinge & Krankheiten

- bessere Nährstoffverwertung

- höhere Erträge

Durch den gezielten Wechsel von Stark- und Schwachzehrern, Wurzel- und Blattgemüse wird der Boden nicht einseitig ausgelaugt. Die natürliche Bodenstruktur bleibt erhalten, und Mikroorganismen können sich optimal entwickeln. Bestimmte Schädlinge und Pilzerkrankungen bevorzugen zudem bestimmte Pflanzenfamilien. Eine klug geplante Fruchtfolge unterbricht ihre Lebenszyklen, wodurch Befall deutlich reduziert wird. Indem Pflanzen mit unterschiedlichen Nährstoffbedürfnissen abwechselnd angebaut werden, werden die vorhandenen Mineralien effizient genutzt. Stickstoffzehrer wie Hülsenfrüchte reichern den Boden zusätzlich an und verbessern das Wachstum der Folgepflanzen. Gesunder Boden, weniger Krankheiten und eine ausgewogene Nährstoffversorgung führen automatisch zu kräftigeren Pflanzen und höheren Erträgen. Gemüse gedeiht gleichmäßiger und das Risiko von Missernten sinkt.

Für welche Gärtner ist Fruchtfolge besonders sinnvoll?

Fruchtfolge lohnt sich für jeden, der Gemüse nachhaltig anbauen möchte, von Hobbygärtnern auf dem Balkon über Kleingärtner bis hin zu professionellen Bio-Betrieben. Besonders wertvoll ist sie dort, wo Beete regelmäßig genutzt werden und eine dauerhafte Bodengesundheit erhalten bleiben soll. Selbst wer auf dem Balkon oder in Hochbeeten kultiviert, profitiert von abwechslungsreichen Pflanzfolgen, da die Erde dort besonders intensiv beansprucht wird. Kleingärtner können mit einer systematischen Fruchtfolge sicherstellen, dass ihre Beete dauerhaft ertragreich bleiben. Wer langfristig Freude an ertragreichen und gesunden Pflanzen haben möchte, profitiert in jedem Garten von einer durchdachten Fruchtfolge.

Was ist der Unterschied zwischen Fruchtwechsel und Fruchtfolge?

- Fruchtwechsel meint den Anbau verschiedener Kulturen innerhalb eines Jahres auf derselben Beetfläche. Ein klassisches Beispiel wäre der Anbau von Frühkartoffeln im Frühjahr, gefolgt von Feldsalat im Herbst.

- Fruchtfolge dagegen beschreibt die längerfristige Planung über mehrere Jahre hinweg. Dabei wechseln nicht nur die Pflanzenarten, sondern auch ganze Pflanzenfamilien in einem festgelegten Rhythmus. Das sorgt dafür, dass der Boden nicht einseitig ausgelaugt wird und sich Nährstoffe sowie die Bodenstruktur regenerieren können.

Wie funktioniert Fruchtfolge?

Die Fruchtfolge funktioniert nach einem einfachen Grundprinzip: Pflanzen sollten Jahr für Jahr nicht am gleichen Standort stehen, sondern diesen in einem festgelegten Rhythmus wechseln. Hierbei entsteht eine sogenannte Anbaupause. Damit ist der Zeitraum gemeint, in dem eine bestimmte Pflanze nicht auf derselben Fläche angebaut wird. Diese Pause ist entscheidend, um die Ausbreitung spezialisierter Schädlinge und Krankheiten zu bremsen, den Boden vor Übernutzung zu schützen und seine natürliche Fruchtbarkeit zu bewahren. Die notwendige Dauer einer Anbaupause richtet sich nach der jeweiligen Kultur: Während bei vielen Gemüsesorten ein Abstand von zwei bis vier Jahren ausreichend ist, benötigen empfindlichere Pflanzen deutlich längere Pausen. Durch eine geplante Fruchtfolge beziehungsweise der Anbaupause wird vermieden, dass der Boden einseitig ausgelaugt wird, da jede Pflanze dem Boden bestimmte Nährstoffe entzieht. Bei der Fruchtfolge wird zwischen drei unteschiedliche Kategeorien unterschieden und zwar zwischen den sogenannten

- Starkzehrern,

- Mittelzehrern und

- Schwachzehrern.

Setzt man verschiedene Arten nacheinander, verteilt sich die Belastung gleichmäßiger und der Boden erhält Gelegenheit, sich zu regenerieren. So können Gärtner über Jahre hinweg stabile Erträge erzielen, ohne ständig neue Erde einbringen oder massiv düngen zu müssen. Konkret bedeutet das: Stark zehrende Pflanzen wie Gurken oder Kohl sollten nicht dauerhaft denselben Platz beanspruchen. Nach ihnen folgen besser Pflanzen mit geringerem Nährstoffbedarf, etwa Möhren, Radieschen oder Spinat. Auf diese Weise bleibt der Boden ausgeglichen, vital und fruchtbar. Somit werden der Erde nicht immer die selben Nährstoffe entzogen, wie es bei Beeten mit Monokulutren der Fall ist.

Zehrerklassen und deren Eigenschaften im Überblick

| Kategorie | Beispiele | Eigenschaften |

|---|---|---|

| Starkzehrer | Tomate, Kohl, Sellerie, Kürbis, Lauch |

|

| Mittelzehrer | Möhre, Spinat, Zwiebel, Fenchel, Salat |

|

| Schwachzehrer | Radieschen, Erbse, Bohne, Feldsalat |

|

Fruchtfolgetabelle : So planst du dein Gartenjahr richtig

Eine Fruchtfolgetabelle unterstützt dich dabei, den Gemüseanbau strategisch zu planen und den Überblick über den saisonalen Fruchtwechsel zu behalten. Die Auswahl der Pflanzen bestimmt langfristig die Reihenfolge der Aussaat. Dabei solltest du auch berücksichtigen, welche Arten sich in einer Mischkultur gut ergänzen. So lassen sich Nährstoffe optimal nutzen, und die Pflanzen schützen sich gegenseitig vor Schädlingen oder fördern ihr Wachstum. Ein bewährtes Beispiel: Neben Feldsalat gedeihen Bohnen und Zwiebeln besonders gut. Auch Karotten passen hervorragend zu Zwiebeln, da sie sich gegenseitig vor Schädlingen schützen. Tomaten und Basilikum sind ebenfalls ein ideales Duo, denn Basilikum stärkt nicht nur den Geschmack, sondern hält auch Schädlinge fern. Ebenso harmonieren Gurken mit Dill oder Mais, während Spinat gute Nachbarschaften mit Radieschen und Erdbeeren bildet.

Fruchtfolge mit Mischkultur – wie passt beides zusammen?

Fruchtfolge und Mischkultur sind keine Gegensätze, sondern ergänzen sich ideal. Während die Fruchtfolge vorgibt, wie Beete über mehrere Jahre hinweg bepflanzt werden, konzentriert sich die Mischkultur auf die gleichzeitige Kombination von Pflanzen innerhalb eines Jahres. Die Fruchtfolge schafft also den langfristigen Rahmen, die Mischkultur gestaltet die jährliche Bepflanzung im Detail. Wer beide Methoden kombiniert, sorgt dafür, dass Pflanzen sich im selben Jahr gegenseitig stärken und gleichzeitig der Boden über mehrere Jahre hinweg gesund bleibt. Ein Beispiel: Im ersten Jahr wachsen im Beet Tomaten (Starkzehrer) zusammen mit Basilikum (fördernde Mischkultur). Im nächsten Jahr ziehen dort Karotten oder Rote Bete (Mittelzehrer) ein. So ergänzen sich beide Systeme harmonisch.

Welche Systeme gibt es für Fruchtfolgeplanung?

Dreifelderwirtschaft: Die Dreifelderwirtschaft hat ihre Wurzeln im Mittelalter und gilt als eine der ältesten Formen der Fruchtfolge. Hier wird die Anbaufläche in drei Bereiche unterteilt: Ein Teil wird mit Getreide oder anderen stark zehrenden Kulturen bepflanzt, der zweite Teil mit schwach zehrenden oder bodenverbessernden Pflanzen wie Hülsenfrüchten, und der dritte Teil bleibt brach. Diese Anbaupause ermöglicht dem Boden, sich zu erholen und neue Kräfte zu sammeln. Das System ist einfach umzusetzen, erfordert aber Abstriche beim Ertrag, da jedes Jahr ein Drittel der Fläche ungenutzt bleibt.

Vierfelderwirtschaft: Die Vierfelderwirtschaft ist eine Weiterentwicklung der Dreifelderwirtschaft und sorgt für eine bessere Bodennutzung. Die Fläche wird in vier Teile gegliedert: Starkzehrer, Mittelzehrer, Schwachzehrer und Bodenverbesserer (meist Hülsenfrüchte oder Gründüngung). Durch den jährlichen Wechsel entsteht ein harmonischer Kreislauf, bei dem der Boden mit unterschiedlichen Nährstoffansprüchen belastet wird. Auf diese Weise bleibt er länger fruchtbar und kann dauerhaft genutzt werden.

Dauerbeete: Beim Dauerbeet handelt es sich um eine moderne Methode, die vor allem in naturnahen und permakulturellen Gärten beliebt ist. Statt regelmäßiger Umgestaltung bleibt die Beetstruktur über Jahre hinweg erhalten. Durch eine durchdachte Pflanzplanung mit Mischkulturen, Begleitpflanzen und Mulchschichten wird der Boden dauerhaft geschützt und aufgebaut. Dieses System ist besonders ressourcenschonend, erfordert jedoch etwas mehr Wissen über Pflanzenkombinationen und Bodenpflege.

Anbausystem im Vergleich

| System | Vorteile | Nachteile |

|---|---|---|

| Dreifelderwirtschaft |

|

|

| Vierfelderwirtschaft |

|

|

| Dauerbeet |

|

|

Was versteht man unter Beikrautregulierung bei der Beetplanung?

Unkraut zählt in der Regel als ein unbeliebtes Nebenprodukt im Garten, denn Giersch bekämpfen oder ähnliche Arbeiten, können Zeit und Nerven kosten und im Gemüsebeet unvorteilhafte Auswirkungen habe. Unter Beikrautregulierung versteht man alle Maßnahmen, die dazu beitragen, das Wachstum von unerwünschten Wildkräutern im Beet einzudämmen. Beikräuter konkurrieren mit dem angebauten Gemüse um Wasser, Licht und Nährstoffe, wodurch das Wachstum der Nutzpflanzen erheblich geschwächt werden kann. Um dem vorzubeugen, gibt es verschiedene Methoden:

- wechselnde Pflanzfolgen: Durch eine durchdachte Fruchtfolge werden Beikräuter immer wieder verdrängt, sodass sie sich nicht dauerhaft im Beet etablieren.

- mechanische Entfernung: Junge Wildkräuter lassen sich leicht mit der Hacke oder durch flaches Jäten entfernen. Wer früh eingreift, erspart sich später viel Arbeit.

- Bodenvorbereitung: Ein feinkrümeliger, gut vorbereiteter Boden reduziert die Gefahr von starkem Beikrautaufwuchs bereits vor dem Samen aussäen.

- Mulchen: Eine Mulchschicht aus organischem Material wie Stroh, Rasenschnitt oder Laub schützt nicht nur den Boden vor Austrocknung und Temperaturschwankungen, sondern hemmt auch das Wachstum von Beikräutern.

- Gründüngung: Dicht wachsende Gründüngungspflanzen beschatten die Erde, lockern den Boden und verhindern, dass unerwünschte Kräuter Fuß fassen.

Richtig kombiniert sorgen diese Maßnahmen dafür, dass sich das Unkrautwachstum reguliert und die Bodenfruchtbarkeit langfristig erhalten bleibt.

Was versteht man unter Gründüngung?

Unter Gründüngung versteht man den gezielten Anbau von Pflanzen, die weniger zur Ernte, sondern in erster Linie zur Verbesserung der Bodengesundheit dienen. Häufig werden dafür Arten wie Erbsen, Klee, Lupinen oder andere Leguminosen eingesetzt. Ihre tiefreichenden Wurzeln lockern den Boden, verbessern die Durchlüftung und tragen dazu bei, dass Wasser besser gespeichert werden kann. Gleichzeitig bildet die dichte Bepflanzung eine natürliche Unkrautunterdrückung, da der Boden beschattet wird. Kurz vor der Samenreife werden die Pflanzen abgemäht und können direkt auf dem Beet verbleiben. Dort dienen sie als Mulchschicht, die langsam verrottet und wertvolle Nährstoffe freisetzt.

Je nach Pflanzenart unterscheidet sich der ideale Zeitpunkt für die Einsaat und die anschließende Bearbeitung. Schnell wachsende Gründüngerpflanzen wie Senf können bereits nach wenigen Wochen gemäht oder untergearbeitet werden, während andere Arten über den Winter stehen bleiben und erst zum Frühling beim Umgraben in den Boden eingearbeitet werden. Buchweizen etwa eignet sich besonders für eine späte Einsaat: Er erfriert bei Frost und bildet dadurch eine natürliche Schutzschicht für den Boden. Der günstigste Zeitraum für die Anlage einer Gründüngung ist das Frühjahr, sobald der Boden frostfrei ist. Eine frühe Begrünung lockert die Erde, verbessert die Bodenstruktur und versorgt sie mit frischen Nährstoffen. Auch der Herbst bietet sich an, da viele Beete nach der Ernte brachliegen. In dieser Zeit schützt eine dichte Begrünung den Boden zuverlässig vor Erosion, Kälte und Nährstoffverlust. Für die Anbauplanung ist ein Aussaatkalender ein hilfreiches Werkzeug, um die passenden Zeitpunkte im Jahresverlauf im Blick zu behalten.

Was hat es mit Leguminosen auf sich?

Leguminosen, also Hülsenfrüchte wie Erbsen, Bohnen oder Lupinen, spielen in der Gründüngung eine besondere Rolle. Sie gelten als Schwachzehrer, da sie nur wenige Nährstoffe aus dem Boden ziehen. Gleichzeitig haben sie die vorteilhafte Fähigkeit, mithilfe von Knöllchenbakterien an ihren Wurzeln Stickstoff aus der Luft zu binden und diesen im Boden anzureichern. Dieser Vorgang wird als Stickstofffixierung bezeichnet und macht Leguminosen zu natürlichen Bodenverbesserern. Nachfolgende Pflanzen profitieren erheblich von diesem Nährstoffvorrat, was die Bodenfruchtbarkeit nachhaltig steigert.

Welche Pflanzen eignen sich für eine Gründungung?

- Hülsenfrüchte/Leguminosen: Erbsen, Bohnen, Lupinen, Klee

- Kreuzblütler: Senf, Ölrettich, Raps

- Getreide/Gräser: Roggen, Hafer, Weidelgras

- Blumen: Sonnenblumen, Ringelblumen, Studentenblumen

Wichtig ist auch hier, auf die Fruchtfolge und Pflanzenfamilien zu achten. Nach Kreuzblütlern wie Kohl sollten beispielsweise kein Senf oder Raps als Gründüngung gewählt werden, da sie die gleichen Bodenkrankheiten fördern könnten. Besser ist es, nach Kohlarten auf Hülsenfrüchte oder Getreide zurückzugreifen.

Gründüngungskalender

| Aussaatzeitpunkt | geeignete Gründüngungspflanzen | Eigenschaften |

|---|---|---|

| Frühjahr (März bis Mai) | Klee, Erbsen, Sommerwicke, Ölrettich |

|

| Sommer (Juni bis August) | Phacelia, Sonnenblumen, Lupinen, Senf |

|

| Herbst (September bis November) | Winterroggen, Winterwicke, Gräser, Feldklee |

|

Was gibt es bei der Fruchtfolgeplanung in einem Hochbeet zu beachten?

Auch wenn Sie ein Hochbeet anlegen, spielt die Fruchtfolge eine entscheidende Rolle. Da die Erde hier besonders nährstoffreich ist, neigen viele Gärtner dazu, jedes Jahr die gleichen Starkzehrer wie Tomaten, Paprika oder Zucchini anzubauen. Doch auch im Hochbeet gilt, dass mit der Zeit der Boden durch einseitige Bepflanzung schnell ausgelaugt wird und sich so Krankheiten festsetzen. Empfehlenswert ist daher, um Nährstoffmangel auch im Hochbeet vorzubeugen, die Pflanzung ebenfalls nach Zehrerklassen zu rotieren und zwischendurch Schwachzehrer sowie Gründüngungspflanzen einzuplanen. Zusätzlich kann im Hochbeet leichter frische Erde oder Kompost eingearbeitet werden, was die Fruchtfolge besonders effektiv unterstützt.

6 Tyische Fehler bei der Fruchfolgeplanung

- ungeeignete Pflanzenkombinationen: Ein häufiger Fehler ist das direkte Aufeinanderfolgen von Pflanzen derselben Familie, zum Beispiel Tomate → Paprika → Kartoffel. Da sie ähnliche Nährstoffansprüche haben und für dieselben Krankheiten anfällig sind, steigt das Risiko von Bodenmüdigkeit und Schädlingsbefall.

- zu wenig Abstand zwischen Kohlkulturen: Kohlgewächse benötigen besonders viel Zeit, um den Boden nicht einseitig auszulaugen. Werden sie in zu kurzen Abständen angebaut, drohen Kohlhernie und andere spezifische Krankheiten.

- ungeplante Mischkultur mit Störpotenzial: Nicht alle Pflanzen vertragen sich. Wer Bohnen direkt neben Zwiebeln oder Knoblauch setzt, fördert Wachstumsstörungen. Fehlende Planung kann dazu führen, dass Pflanzen einander behindern statt zu unterstützen.

- falsche Reihenfolge bei der Rotation: Wenn Starkzehrer nicht von Mittel- oder Schwachzehrern abgelöst werden, wird der Boden schnell ausgelaugt. Eine ausgewogene Rotation ist entscheidend, damit sich die Nährstoffe regenerieren können.

- kein Bodenausgleich durch Beikrautregulierung und Pflege: Ein ungepflegter Boden mit viel Beikraut verliert an Nährstoffen, Wasser und Struktur. Wird weder gemulcht noch gründlich vorbereitet, leidet die gesamte Fruchtfolge darunter.

- unzureichende oder falsche Bodenbearbeitung: Wird der Boden zu tief oder zum falschen Zeitpunkt bearbeitet, zerstört das die Bodenstruktur und das Bodenleben. Ein lockerer, krümeliger Boden ist dagegen die Basis für jede erfolgreiche Fruchtfolge.

Beetplanung mit Fruchtfolge: Schritt-für-Schritt

- Gemüsewünsche und Platzbedarf festlegen: Überlegen Sie zuerst, welche Gemüsesorten Sie anbauen möchten. Achten Sie zudem darauf, wie viel Platz jede Art benötigt. Möhren brauchen beispielsweise schmale, tiefgründige Reihen, während Gurken viel Platz in der Breite und eine Rankhilfe oder Spaliere benötigen. So vermeiden Sie, dass Pflanzen sich gegenseitig beschatten oder in ihrem Wachstum behindern.

- Zehrerklassen sortieren: Achten Sie bei der Auswahl der Gemüsesorten auf die Zehrerklassen. Diese Einteilung ist die Basis für eine ausgewogene Rotation.

- jährliche Rotation festlegen: Planen Sie, dass die Pflanzen jedes Jahr den Standort wechseln. Ein Beispiel: Im ersten Jahr wächst Gurke als Starkzehrer in einem Beetbereich. Im zweiten Jahr folgt dort Möhre als Mittelzehrer, im dritten Jahr Spinat als Schwachzehrer, bevor eine Gründüngung das Beet wieder regeneriert. So wird der Boden gleichmäßig beansprucht.

- Mischkultur integrieren: Kombinieren Sie Pflanzen, die sich gegenseitig fördern. Eine klassische Auswahl sind oft Möhren mit Zwiebeln oder Tomaten mit Basilikum. Auch Gurken profitieren von Begleitpflanzen wie Dill, die Schädlinge fernhalten und das Aroma verbessern. Eine gut geplante Mischkultur sorgt für höhere Erträge und stabilere Pflanzen.

- Dokumentation führen: Halten Sie die festgelegte Fruchtfolge sorgfältig digital oder schriftlich fest, sei es in einem Gartenkalender, einer Skizze oder per App. Notieren Sie, wo im letzten Jahr Möhren, Radieschen oder andere Kulturen standen, um die Rotation im Blick zu behalten. So vermeiden Sie Wiederholungen und können Ihre Beete langfristig optimieren.

Planungsbeispiel (3×2 m-Beet) mit Jahresrotation über 4 Jahre

| Jahr | Beetfeld 1: Starkzehrer | Beetfeld 2: Mittelzehrer | Beetfeld 3: Schwachzehrer | Beetfeld 4: Bodenverbesserer/Gründüngung |

|---|---|---|---|---|

| 1. | Kartoffeln, Kohl, Tomaten | Karotten, Rote Bete, Salat | Zwiebeln, Kräuter, Spinat | Klee (Rotklee, Inkarnatklee), Lupinen, Erbsen, Wicken (Leguminosen) |

| 2. | Erbsen, Bohnen, Klee, Lupinen | Kartoffeln, Kohl, Tomaten | Karotten, Rote Bete, Salat | Senf, Ölrettich, Winterraps (Kreuzblütler) |

| 3. | Zwiebeln, Kräuter, Spinat | Erbsen, Bohnen, Klee, Lupinen | Kartoffeln, Kohl, Tomaten | Phacelia, Buchweizen, Sonnenblume (Schnellwüchsige Gründüngerpflanzen) |

| 4. | Karotten, Rote Bete, Salat | Zwiebeln, Kräuter, Spinat | Erbsen, Bohnen, Klee, Lupinen | Ölrettich, Ringelblume, Tagetes (Bodenlockerung und Schädlingsabwehr) |

Sind Sie sich bei der Planung und dem Aufbau nicht ganz sicher, können Sie sich jederzeit von einem Gartenprofi beraten lassen. Er kann Ihnen dabei helfen, die richtigen Gemüsesorten sowie die optimale Fruchtfolge für eine langfristig ertragreiche Gartenernte auszuwählen.

Fazit

Eine durchdachte Fruchtfolge ist weit mehr als nur eine Anbauplanung, sie ist der Schlüssel zu einem gesunden, nachhaltigen und ertragreichen Garten. Ob im klassischen Beet, im Hochbeet oder auf kleiner Fläche: Wer seine Pflanzen nach Nährstoffbedarf, Familienzugehörigkeit und günstigen Kombinationen einsetzt, sorgt für fruchtbaren Boden und stabile Ernten über viele Jahre hinweg. Kombiniert mit Mischkultur und Maßnahmen wie Gründüngung oder Mulchen entsteht ein Gartenökosystem, das nicht nur reichlich Gemüse hervorbringt, sondern auch ökologisch wertvoll ist. Wer die Grundlagen der Fruchtfolge beherzigt, schafft damit die beste Basis für einen lebendigen Garten voller Vielfalt und Genuss.

Fruchtfolgetabelle: Häufig gestellte Fragen

Wie viele Jahre sollte die Fruchtfolge mindestens dauern?

Die Fruchtfolge sollte für mindestens 3 bis 4 Jahre geplant werden. In diesem Zeitraum sollten Pflanzenfamilien nicht auf demselben Beetabschnitt wiederholt angebaut werden, um Bodenmüdigkeit und Krankheitsdruck zu vermeiden.

Was mache ich bei kleinen Beeten?

Auch in kleinen Gärten oder Hochbeeten lohnt sich eine vereinfachte Fruchtfolge. Hier reicht es oft, Starkzehrer mit Schwachzehrern abzuwechseln und regelmäßig frische Erde oder Kompost einzuarbeiten. Mischkulturen helfen zusätzlich, den Platz optimal zu nutzen.

Kann ich Salat jedes Jahr pflanzen?

Salat gehört zu den Schwachzehrern und kann ohne Probleme jedes Jahr angebaut werden. Wichtig ist jedoch, die Pflanznachbarn zu variieren und nicht immer dieselbe Sorte zu wählen, um Schädlinge fernzuhalten.