Seit jeher wissen Gärtner, dass nicht alle Pflanzen gleich gut harmonieren. Manche sind wie beste Freunde, andere wie streitende Nachbarn. Doch wer diese Beziehungen versteht, kann Schädlinge reduzieren, den Boden verbessern und sogar den Geschmack der Ernte steigern. Die Mischkultur ist dabei kein starres Regelwerk, sondern eine Einladung zum Experimentieren und eine optimale Möglichkeit, den Garten als lebendiges Ökosystem zu begreifen, in dem jede Pflanze ihren Platz und ihre Aufgabe hat.

- Was ist Mischkultur?

- Vergessenes Wissen: Warum alte Gartenweisheiten heute wieder wertvoll sind

- Welche Vorteile bietet Mischkultur gegenüber Monokultur?

- Wie funktioniert Mischkultur?

- Die große Mischkultur-Tabelle

- Welche Pflanzen sollte man nicht nebeneinander pflanzen?

- Mischkultur planen [Schritt-für-Schritt-Anleitung]

- Fazit

- Mischkultur Tabelle: Häufig gestellte Fragen

- Quellen

Alles auf einen Blick:

- Mischkultur bedeutet, verschiedene Gemüsepflanzen so miteinander zu kombinieren, dass sie sich gegenseitig fördern und gemeinsam ein stabiles Gleichgewicht bilden.

- Tiefwurzelnde Arten nutzen andere Bodenschichten als Flachwurzler, Kräuter und Blühpflanzen schützen mit ihren Düften vor Schädlingen und Leguminosen wie Bohnen reichern den Boden mit Stickstoff an.

- So entsteht ein Beet, das nicht nur gesünder und widerstandsfähiger ist, sondern auch höhere Erträge liefert und weniger Pflege erfordert.

- Statt starren Regeln folgt die Mischkultur dem Prinzip von Beobachtung, Erfahrung und der Freude am Ausprobieren.

- Am Ende wächst dadurch nicht nur Gemüse, sondern ein vielfältiger, lebendiger Garten, in dem jede Pflanze sinnvoll untergebracht ist.

Was ist Mischkultur?

Mischkultur im Gemüsebeet bedeutet, dass verschiedene Pflanzenarten gezielt miteinander kombiniert werden, damit sie sich gegenseitig fördern. Jede Kultur bringt dabei bestimmte Eigenschaften mit, die für ihre Nachbarn vorteilhaft sind: Manche lockern mit tiefen Wurzeln den Boden, andere reichern ihn mit Stickstoff an, den wiederum nährstoffhungrige Pflanzen nutzen können. Es gibt Kombinationen, bei denen sich Pflanzen mit ihrem Duft vor Schädlingen schützen, aber auch solche, bei denen sie den Platz im Beet optimal gemeinsam nutzen. So können hochwüchsige Arten wie Mais oder Stangenbohnen Schatten spenden, von dem bodennahe Kulturen wie Salat oder Spinat im Hochsommer profitieren, weil sie im Halbschatten besser wachsen. Auf diese Weise entstehen Synergien im Beet, die das Wachstum verbessern, den Schädlingsdruck verringern und den Boden gesund erhalten. Mit Mischkultur nutzen Sie also die natürlichen Stärken der Pflanzen, anstatt sie getrennt voneinander anzubauen.

Vergessenes Wissen: Warum alte Gartenweisheiten heute wieder wertvoll sind

Die moderne Landwirtschaft hat uns in den letzten Jahrzehnten mit hohen Erträgen und effizienten Anbaumethoden versorgt. Doch dieser Fortschritt hatte einen Preis. Viel traditionelles Wissen über nachhaltigen Gartenbau ist in Vergessenheit geraten. Dabei könnten gerade diese alten Techniken heute helfen, die Herausforderungen des Klimawandels, der Bodenverarmung und der Artenvielfalt zu meistern. Früher war Gartenbau oft eine Frage der Beobachtung und des überlieferten Wissens. Bauern und Gärtner wussten genau, welche Pflanzen sich gegenseitig stärken, wie man Schädlinge ohne Chemie fernhält oder welche Sorten besonders robust gegen Trockenheit sind. Dieses Wissen wurde über Generationen mündlich weitergegeben. Doch mit der Industrialisierung und der Verbreitung von Monokulturen, synthetischen Düngemitteln und Pestiziden geriet vieles davon in den Hintergrund. Plötzlich galten traditionelle Methoden als „rückständig“, obwohl sie oft nachhaltiger und ökologischer waren als moderne Praktiken. Ein besonders eindrückliches Beispiel ist der Verlust alter Gemüsesorten wie Topinambur, Pastinake oder Kartoffelsorten wie das „Bamberger Hörnla“. Viele dieser regionale Arten, die perfekt an lokale Böden und Klimabedingungen angepasst sind, verschwanden vorübergehend, weil sie den Ertrags- oder Optikstandards der Industrie nicht entsprachen – und sind heute wieder gefragt. Sie kommen oft mit weniger Wasser aus, sind resistenter gegen Schädlinge und tragen zur biologischen Vielfalt bei. Ähnlich verhält es sich mit traditionellen Anbaumethoden wie der Mischkultur oder dem Fruchtwechsel. Früher wusste man, welche Pflanzen sich gegenseitig schützen oder den Boden verbessern, heute wird dieses Prinzip unter Namen wie Permakultur wiederentdeckt und wissenschaftlich erforscht.

Auch das Wissen über Heilpflanzen oder natürliche Düngemethoden ist in vielen Regionen verloren gegangen. Dabei könnten diese Techniken heute helfen, denEinsatz von Chemie zu reduzieren und Gärten widerstandsfähiger zu machen. Ein gutes Beispiel ist die „Drei-Schwestern“-Methode der Native Americans, auch Indianer- oder Milpabeet genannt, bei der Mais, Bohnen und Kürbis gemeinsam gepflanzt werden. [1] Die Bohnen reichern den Boden mit Stickstoff an, der Mais gibt den Bohnen Halt und der Kürbis unterdrückt Unkraut. Damit ist das ein perfektes Beispiel für Synergien in der Natur. Eine solche Renaissance des alten Wissens wird wieder modern. Saatgutinitiativen retten seltene Sorten vor dem Aussterben, Gärtner experimentieren erneut mit Mischkulturen und die Wissenschaft untersucht, wie indigene Anbaumethoden modern interpretiert werden können. Dabei zeigt sich: Viele „neue“ Trends im Gartenbau, von Insektenhotels über den Pilzanbau bis hin zu Komposttee, sind in Wahrheit uralte Praktiken, die heute neu entdeckt werden. Die Herausforderung liegt nun darin, dieses Wissen nicht nur zu bewahren, sondern auch an die Bedingungen des 21. Jahrhunderts anzupassen. Denn während sich das Klima verändert und neue Schädlinge auftauchen, können uns die Erfahrungen vergangener Generationen wertvolle Hinweise geben.

Welche Vorteile bietet Mischkultur gegenüber Monokultur?

natürlicher Pflanzenschutz: Verschiedene Pflanzen können sich gegenseitig vor Schädlingen und Krankheiten schützen. Basilikum neben Tomaten hält beispielsweise Weiße Fliegen fern, während Zwiebeln zwischen Karotten den Karottenfliegen vorbeugen. Diese natürlichen Abwehrmechanismen reduzieren den Bedarf an Pestiziden erheblich.

effizientere Nährstoffnutzung: Unterschiedliche Pflanzen haben verschiedene Nährstoffbedürfnisse und Wurzeltiefen. Tiefwurzler wie Tomaten können Nährstoffe aus unteren Bodenschichten holen, während Flachwurzler wie Salat die oberen Schichten nutzen. Leguminosen wie Bohnen reichern sogar den Boden mit Stickstoff an, wovon Starkzehrer wiederum profitieren.

bessere Bodengesundheit: Die Vielfalt der Wurzelsysteme lockert den Boden unterschiedlich auf und fördert das Bodenleben. Dies verbessert die Bodenstruktur, Wasserdurchlässigkeit und den Humusaufbau langfristig.

optimale Raumnutzung: Durch geschickte Kombination von Pflanzen verschiedener Höhen und Wuchsformen lässt sich der verfügbare Platz optimal ausnutzen. Kletternde Bohnen können beispielsweise Mais als Stütze nutzen, während darunter Kürbis wächst.

erhöhte Biodiversität: Mischkulturen schaffen Lebensräume für Nützlinge wie Marienkäfer, Schlupfwespen und Bestäuber, was das ökologische Gleichgewicht stärkt.

Risikostreuung: Bei Wetterextremen oder Schädlingsbefall ist nicht die gesamte Ernte gefährdet, da verschiedene Kulturen unterschiedlich reagieren.

Wie funktioniert Mischkultur?

Mischkultur bedeutet, dass Sie verschiedene Gemüsepflanzen so nebeneinander ins Beet setzen, dass sie sich gegenseitig ergänzen und unterstützen. Jede Pflanze hat andere Ansprüche an

- Nährstoffen,

- Licht und

- Platz

und wenn man diese Unterschiede gezielt nutzt, entsteht ein gesundes Gleichgewicht. Starkzehrer wie Kohl oder Tomaten brauchen viele Nährstoffe, während Bohnen oder Kräuter deutlich weniger verlangen. Wenn man sie kombiniert, wird der Boden gleichmäßiger beansprucht und nicht einseitig ausgelaugt. Gleichzeitig können bestimmte Pflanzen Schädlinge voneinander fernhalten. Auch die Wuchsformen spielen eine Rolle. Pflanzen, die hoch wachsen, können anderen besipielsweise Schatten spenden. Damit der Boden dauerhaft fruchtbar bleibt, achtet man außerdem auf die Fruchtfolge. Auf diese Weise erreicht man einen gesunden Boden, die Pflanzen wachsen kräftiger und Sie ernten über die Saison hinweg eine bunte Vielfalt an Gemüse und zwar ganz ohne komplizierte Hilfsmittel oder künstlichen Dünger.

Sollte ich nur Gemüse pflanzen?

Besonders wirkungsvoll wird die Mischkultur, wenn Sie Gemüse mit Kräutern und Blühpflanzen kombinieren. Kräuter wie Basilikum, Dill, Thymian oder Oregano wirken durch ihre intensiven Düfte als natürliche Barriere gegen Schädlinge und passen daher zu fast allen Gemüsesorten. Blühpflanzen wie Ringelblumen leisten ebenfalls wertvolle Dienste, da sie Nematoden im Boden eindämmen und gleichzeitig Nützlinge anlocken. Auch die Studentenblume oder Bodendecker wie Kapuzinerkresse haben eine wichtige Funktion: Sie locken Schnecken von empfindlichen Kulturen ab und schützen so Ihr Gemüse.

Am besten integrieren Sie Blühstreifen direkt an den Beetkanten. Eine Breite von etwa 20 bis 30 Zentimetern reicht völlig aus, um die gewünschte Wirkung zu erzielen, ohne dass die eigentliche Anbaufläche verloren geht. Diese bunten Begleiter erfüllen gleich mehrere Aufgaben: Sie locken Bestäuber wie Bienen und Hummeln an, die wiederum für eine reiche Gemüseernte sorgen. Gleichzeitig ziehen sie Nützlinge wie Marienkäfer oder Schlupfwespen an, die Schädlinge dezimieren, und dienen als „Ablenkfutter“ für Blattläuse, Schnecken oder Käfer, sodass Ihre Hauptkulturen geschont werden. Die Blühstreifen schaffen zudem eine optische Abgrenzung und machen das Beet lebendiger und vielfältiger, ohne das Wachstum des Gemüses zu stören.

Wie starte ich am besten?

Wenn Sie ganz neu mit Mischkultur starten, ist es sinnvoll, klein anzufangen und auf bewährte Kombinationen zu setzen. So können Sie erste Erfahrungen sammeln, ohne sich zu überfordern, und gleichzeitig beobachten, wie die Pflanzen im Zusammenspiel voneinander profitieren. Drei besonders sichere Trios eignen sich dafür sehr gut:

- Karotte & Zwiebel & Tagetes: Karotten und Zwiebeln schützen sich gegenseitig vor Schädlingen. Die Möhrenfliege meidet den Zwiebelgeruch und die Zwiebelfliege den Duft der Karotten. Tagetes, die auch Studentenblumen genannt werden, wirken zusätzlich gegen Nematoden im Boden und bringen Farbe ins Beet.

- Tomate & Basilikum & Ringelblume: Tomaten profitieren von Basilikum, das mit seinem Duft Schädlinge fernhält und gleichzeitig die Aromabildung unterstützt. Ringelblumen verbessern die Bodengesundheit, locken Nützlinge an und sorgen dafür, dass das Tomatenbeet lebendig bleibt.

- Salat & Buschbohne & Dill: Salat wächst schnell und nutzt die Fläche, während die Bohnen den Boden mit Stickstoff versorgen. Dill zieht Nützlinge wie Schwebfliegen an, deren Larven Blattläuse fressen, und passt geschmacklich hervorragend zum Salat.

Wenn Sie diese Trios ausprobieren, achten Sie darauf, wie die Pflanzen wachsen, wie gesund sie bleiben und wie gut die Ernte ausfällt. Notieren Sie Ihre Beobachtungen in einem Gartentagebuch, so können Sie im nächsten Jahr gezielt weiterarbeiten, erfolgreiche Kombinationen ausbauen und weniger gute ersetzen. Auf diese Weise entwickeln Sie Schritt für Schritt Ihre ganz persönliche Mischkultur-Strategie, die perfekt zu Ihrem Garten passt.

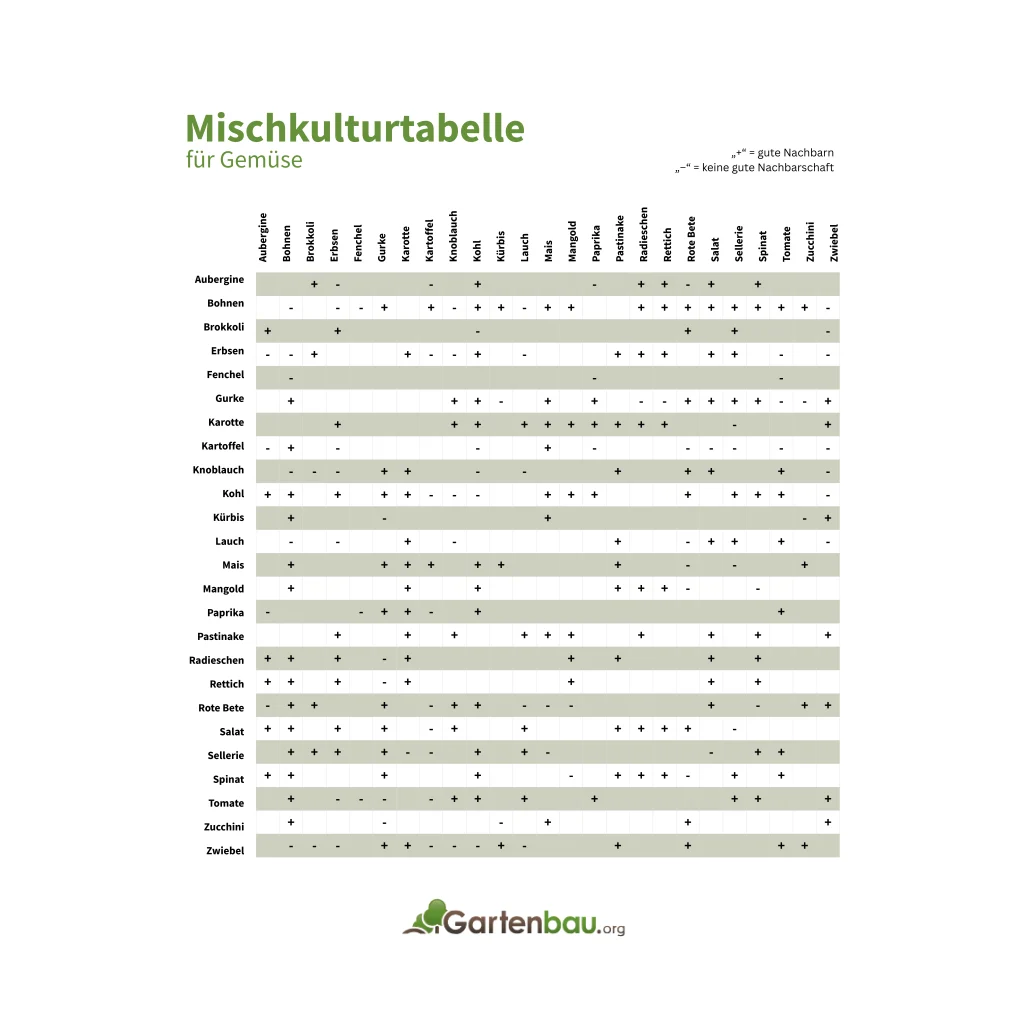

Die große Mischkultur-Tabelle

Welche Pflanzen sollte man nicht nebeneinander pflanzen?

| Pflanzen | schlechte Nachbarn | Grund |

|---|---|---|

| Tomaten |

|

|

| Kartoffeln |

|

|

| Lauch |

|

|

| Zucchini |

|

|

| Paprika |

|

|

| Auberginen |

|

|

| Zwiebeln |

|

|

| Knoblauch |

|

|

| Schnittlauch |

|

|

| Gurken |

|

|

| Kohl |

|

|

| Radieschen |

|

|

| Rettich |

|

|

| Rucola |

|

|

| Fenchel |

|

|

| Walnussbaum |

|

|

| Sonnenblumen |

|

|

| Sellerie |

|

|

| Mais |

|

|

| Endivien |

|

|

| Rote Beete |

|

|

Bei der Beetplanung sollten schlechte Nachbarn mindestens 1 bis 2 Meter Abstand zueinander haben, um negative Wechselwirkungen zu vermeiden. Ist also zum Beispiel der Anbau von Kohlrabi geplant, dann sollten Sie in seine Nähe weder Knoblauch noch Fenchel pflanzen. Dabei ist nicht nur ein räumlicher Abstand wichtig, sondern auch die zeitliche Abfolge. Schlechte Kombinationen sollten auch in der Fruchtfolge vermieden werden, da Wurzelausscheidungen und Krankheitserreger im Boden verbleiben können. Es gibt jedoch Ausnahmen von diesen Regeln: Bei ausreichend großen Gärten, sehr guter Bodenqualität und optimaler Pflege können manche als ungünstig geltende Kombinationen dennoch funktionieren. Lassen Sie sich hier am besten von einem Fachmann beraten. Ein Gartenprofi weiß, welche Sorten Sie nebeneinander pflanzen dürfen und achtet darauf, dass alle Voraussetzungen geschaffen werden, damit Sie an Ihrem Gemüsebeet den ganzen Sommer lang Freude haben.

Mischkultur planen [Schritt-für-Schritt-Anleitung]

Schritt 1- Fläche und Lichtverhältnisse analysieren: Vor dem Anbau sollten Sie sich genau ansehen, welche Bedingungen Ihr Beet bietet. Beobachten Sie, wie viel Sonne die Fläche pro Tag bekommt und ob es Bereiche gibt, die eher halbschattig liegen. Prüfen Sie außerdem, ob der Boden locker, eher schwer oder lehmig ist und wie gut er Wasser speichert. Auch die Windverhältnisse sind wichtig. Steht das Beet frei und windig, ist es sinnvoll, die höheren Pflanzen in die Mitte oder auf die windabgewandte Seite zu setzen, damit empfindlichere Kulturen geschützt werden.

Schritt 2 – große Beete in Abschnitte für Stark-, Mittel- und Schwachzehrer aufteilen: Teilen Sie Ihr Beet gedanklich oder mithilfe einer Skizze in 3 Abschnitte. Ein Drittel sollte für Starkzehrer reserviert werden, ein weiteres für Mittelzehrer und das letzte für Schwachzehrer. Starkzehrer wie Tomaten, Kohl oder Kürbis benötigen besonders viele Nährstoffe, während Mittelzehrer wie Möhren, Fenchel oder Salat mit weniger auskommen. Schwachzehrer wie Bohnen, Erbsen oder viele Kräuter benötigen am wenigsten Dünger. Diese Aufteilung bildet die Grundlage für eine gesunde Mischkultur.

Schritt 3 -verträgliche Pflanzen miteinander kombinieren: Achten Sie bei der Bepflanzung darauf, dass die ausgewählten Gemüsearten sich gegenseitig fördern und nicht behindern. Gute Partner sind beispielsweise Karotten und Zwiebeln, da sie sich gegenseitig vor Schädlingen schützen. Ungünstig ist dagegen die Kombination von Kohl und Zwiebeln, da beide Pflanzen um ähnliche Nährstoffe konkurrieren. Zusätzlich empfiehlt es sich, Arten mit unterschiedlichen Wurzeltiefen oder Wuchsformen zu kombinieren. Auf diese Weise nutzen Flachwurzler wie Salat und Tiefwurzler wie Karotten den Boden besser aus, und hohe Pflanzen wie Stangenbohnen können kleineren Arten Schatten spenden.

Schritt 4 – Fruchtfolge und Wechsel beachten: Damit Ihr Boden nicht einseitig ausgelaugt wird und Krankheiten sich nicht festsetzen, sollten Sie die Pflanzen jedes Jahr rotieren lassen. Die klassische Reihenfolge lautet: Starkzehrer wie Zucchini werden im nächsten Jahr von Mittelzehrern wie Kohlrabi oder Erdbeeren abgelöst, danach folgen Schwachzehrer wie Feldsalat und im vierten Jahr können Sie Gründüngung einsäen, um den Boden zu regenerieren. Anschließend beginnt der Zyklus von vorne. So bleibt Ihr Beet langfristig gesund und ertragreich.

Schritt 5 – Pflanzzeiten und Kulturdauer berücksichtigen: Planen Sie die verschiedenen Aussaat- und Erntezeiten sorgfältig ein. Im Frühjahr von März bis Mai können Sie schnell wachsende Kulturen wie Radieschen, Spinat oder frühe Möhren anbauen. Ab Mai oder Juni eignen sich wärmeliebende Pflanzen wie Tomaten, Bohnen oder Kürbis. Achten Sie außerdem darauf, dass Sie nach der Ernte frühreifer Kulturen freie Flächen erneut nutzen, indem Sie beispielsweise nach Radieschen noch Bohnen säen. Auf diese Weise bleibt Ihr Beet über die gesamte Saison hinweg optimal genutzt.

Fazit

Die Mischkultur ist wie ein Orchester. Jede Pflanze hat ihre eigene Melodie, doch erst im Zusammenspiel entsteht Harmonie. Was zunächst nach aufwendiger Planung klingt, erweist sich in der Praxis als eine der einfachsten und natürlichsten Formen des Gärtnerns. Sie steigert nicht nur den Ertrag, sondern verwandelt das Beet in ein lebendiges, widerstandsfähiges Ökosystem. Dabei geht es nicht um starre Regeln, sondern um Beobachtung, Erfahrung und die Freude am Ausprobieren. Wenn Möhren und Zwiebeln sich gegenseitig vor Schädlingen schützen, Bohnen den Boden mit Stickstoff bereichern oder Kresse Schädlinge ablenkt, zeigt sich: Die Natur hält längst clevere Lösungen bereit, wir müssen sie nur nutzen.

Mischkultur Tabelle: Häufig gestellte Fragen

Wie erkenne ich, ob eine Pflanzpartnerschaft bei mir funktioniert?

Beobachten Sie Wuchs, Blattfarbe und Schädlingsdruck über 3 bis 4 Wochen. Wächst eine Art sichtbar besser/schlechter als in Monokultur, justieren Sie Abstand, Nährstoffgabe oder ersetzen Sie den Partner.

Was mache ich, wenn eine Kombination schiefgeht?

Sofort entflechten und schwächere Pflanze umsetzen, Lücken mit schnell wachsenden Kulturen wie Salat schließen und mit Komposttee oder Mulch stabilisieren.

Funktioniert Mischkultur im Halbschatten auch?

Setzen Sie schattentolerante Arten wie Spinat oder Mangold unter höhere Partner wie Bohnen oder Zuckermais, die sommerliche Hitze abpuffern.

Was ist der häufigste Fehler in der Mischkultur?

Der häufigste Fehler ist ein zu enger Pflanzabstand. Synergien wirken nur, wenn Luft, Licht und Wurzelraum passen. Also besser etwas großzügiger setzen und konsequent mulchen.

Quellen

[1] „Milpa-Beet“. Uni-passau.de, www.uni-passau.de/nachhaltigkeit/nachhaltiger-campuss/milpa-beet. Zugegriffen 15. September 2025.